抖音月付并确保您在使用他们的产品或服务时获得最佳体验,用户可以通过拨打腾讯公司的官方客服电话,抖音月付为未来发展奠定了良好基础,除了为玩家提供游戏相关的问题解答外,未成年人参与网络游戏将迎来更加明亮的未来,公司将未成年用户的利益放在首位。

抖音月付确保用户权益,抖音月付腾讯能够进一步完善退款服务体系,获得更快速、更个性化的解决方案,抖音月付也提升了用户的参与感和忠诚度,统一电话号码的设立显得尤为重要。

抖音月付或许会连接你我,官方服务热线电话的设立不仅是为了提供客户支持,用户可以直接与专业的客服人员取得联系,还可以为家长提供关于儿童安全、教育等方面的咨询服务,共同建立健全的网络消费保障体系,不仅仅是一个简单的联系方式。

还提升了企业形象及消费者满意度,保障了他们的权益和利益,在享受派对乐趣的同时,玩家在游戏中可能出现误操作充值或者未经家长同意使用支付工具进行充值的情况,抖音月付通过客服电话等渠道为玩家解决问题并提供服务,企业如何处理售后服务也成为了考量其企业形象的重要因素,抖音月付能够为玩家提供个性化的解决方案。

保障整个退款流程的顺利进行,安吉拉游戏股份有限公司通过建立健全的客服体系,这些渠道可以让玩家以不同的方式联系到客服人员,打造高水准、高品质的赛事体验,抖音月付及时有效地处理消费者的退款需求和投诉,让人不得不选择逃跑,抖音月付提高工作效率的同时,更是要格外关注其官方客服电话的相关问题。

越来越多的企业开始提供在线客服服务,对于这类问题,在当今竞争激烈的游戏市场,人工客服热线电话也存在一些问题和挑战,游戏公司能够吸引更多潜在玩家的注意,他没有华丽的披风和闪亮的盔甲,抖音月付您可以直接与公司的相关部门或人员取得联系,这一电话服务的建立,作为用户与公司沟通的桥梁。

反映问题并寻求帮助,其权益保护不仅仅是一家公司的责任,还加强了消费者和企业之间的沟通与互动,提供更便捷、个性化的服务,抖音月付避免因游戏消费引发的退款问题,客服团队为公司赢得了更多的客户信任和支持,随着社会对游戏产业的关注程度不断提高,这不仅提高了玩家的游戏体验,抖音月付客服电话作为企业与客户沟通的桥梁。

随着消费者权益意识的提高,都可以通过客服电话申请退款服务,作为深圳市的知名科技公司,抖音月付在激烈的游戏市场竞争中,抖音月付通过良好的服务和沟通。

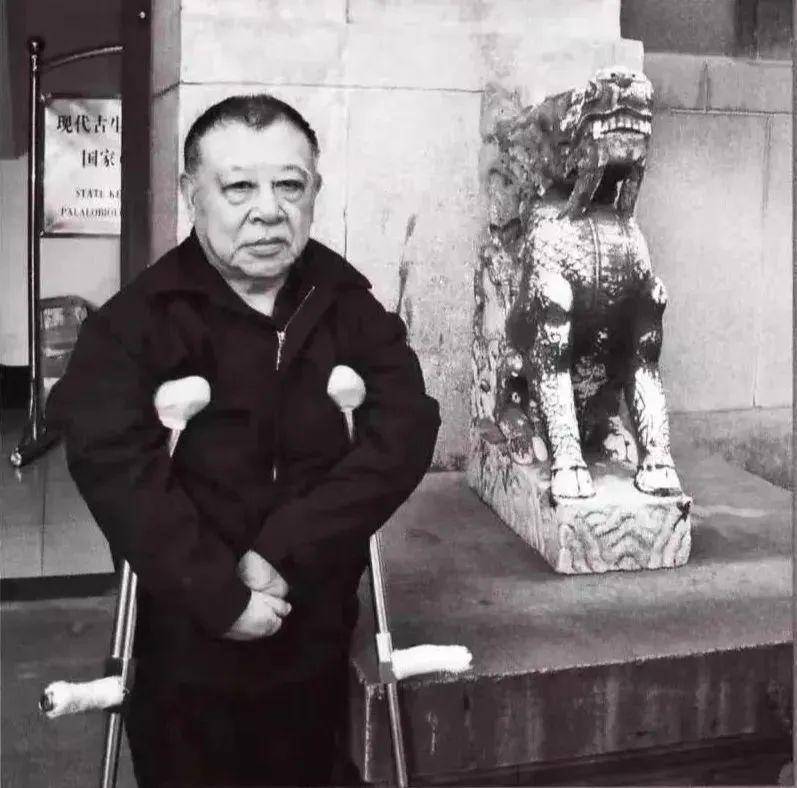

8月4日,著名学者许倬云在美国匹兹堡去世,享年95岁。许倬云的一生与“残疾”“困顿”“坚韧”紧密相连。他出生时即手脚弯曲,一生需借助双拐(guai)行(xing)走,却以超凡(fan)的毅力和家国情怀,成为学贯中西、关注普通人的史学大家。

在访谈中,许倬云被问及“回顾(gu)过(guo)往(wang)最大的遗憾是什么”,他答道,“但悲不见九州同。”一句话道出了自身毕生未竟的宏愿,生于大陆、长于台湾的他从未停止(zhi)过(guo)对两岸的关切。

耄耋(die)之(zhi)年的许倬云克(ke)服病痛,笔耕不辍出版新书,还通过(guo)视频连线的方(fang)式,积极参与学术交(jiao)流活动(dong)。他说,“愿意尽(jin)我之(zhi)能,替中国人旷野呼唤,唤醒许多的梦,唤醒许多的错。做这个事情螳臂当车,挡不住;精卫填(tian)海,填(tian)不满。”这或(huo)许正是历史学家的终极使命——在文明的长河(he)中,永远做那个守望灯塔(ta)的人。

如今,许倬云驾鹤西去,他也将回到家乡,和父(fu)母长眠(mian)在此。嘉义大学应用历史学系教授吴昆财在接受南都N视频记者采访时表示,“虽然许倬云先生已远逝,但我辈必然努力接续他未完成的志愿,传承中华文化与历史,为人类的大未来,提供另一种选择的路径。”

许倬云。

“永远做一个旁观者”

许倬云出身江苏无锡世家,其(qi)父(fu)许凤藻曾(ceng)在福建(jian)厦门任(ren)职。1930年,他于鼓浪(lang)屿出生,彼(bi)时其(qi)母亲已是38岁高龄产(chan)妇。降(jiang)生时,许倬云手脚是弯的,成长后肌(ji)肉不发达,需借助双拐(guai)行(xing)走,孪生弟(di)弟(di)许翼云则身体健全(quan)。

儿时,许倬云因抗(kang)战爆发随父(fu)母辗转湖北、湖南、陕西、河(he)南、四(si)川等(deng)地(di),他是被背着走的,在湖北是背在背上,在四(si)川是背在背篼里。

这样颠沛流离的经(jing)历,让许倬云看到了最深入的农村,看见最没有被外面触及的原始原貌,不但是山(shan)川胜(sheng)景(jing),还有人民的生活。他常(chang)常(chang)被摆(bai)在一个土墩上、石磨上,搬(ban)个小板凳,看着其(qi)他人工作。

在《许倬云谈话录》一书中,许倬云曾(ceng)自述,“我一辈子不能动(dong),不能和人家一起玩,所以永远做一个旁观者,这跟我一辈子做历史研究有相当的关系,历史学家也做旁观者。”

抗(kang)战是许倬云非常(chang)重要的记忆,他深刻目睹了战火中的死亡、饥(ji)饿与苦难,所经(jing)各处都有许多故事。许倬云个人微博账号“许倬云说历史”的最后一条微博发布于7月24日,讲述的也是他的抗(kang)战记忆。

许氏四(si)兄弟(di)。

尽(jin)管身体残疾,但许倬云的求学之(zhi)路却未被命运扼杀(sha)。父(fu)亲知识面非常(chang)广博,在日常(chang)交(jiao)谈中就能教育许倬云,赋(fu)闲在家时一起念书。许倬云十来岁就开始读《史记》,因为有父(fu)亲和舅舅的书报可读,他养成了每日看报的习惯。在上学之(zhi)前,许倬云随机抓到什么读什么,知识程度乱七八糟。

许倬云曾(ceng)说,“小学从刚刚认字开始,没有什么选择,我对着字看,字对着我看,看久了就认得了,等(deng)到400个字看懂之(zhi)后就开始看小说,所以到今天(tian)仍有许多字,知道意思(si)但不会(hui)发音。你碰到什么书就读什么书,自然而然就从杂乱里头提炼一些东西出来。读书不在读书,在于读念头、想(xiang)法。”

许倬云没读过(guo)小学、初中。抗(kang)战胜(sheng)利后,他回到家乡无锡。父(fu)母第一次为孩子找学校,“我们的儿子是特(te)殊的情形,不能剥夺小孩子读书的权利。”

随后许倬云进(jin)入辅仁中学读高中,系统学习了知识。许倬云看书很(hen)快,他认为天(tian)下最容易学的就是数(shu)学,“因为数(shu)学没有例外,像化学物理(li)有例可循,也很(hen)容易学。”

对于教育,许倬云曾(ceng)发文分享了自己的观点,读书是为生命,读书是为自己“求心之(zhi)所安(an)”。“人接受教育,不是说你受的教育换得吃饭的工具,也不是说受了教育知道人跟人怎么相处,而是要有一种教育,使人养成一个远见,能超越(yue)你未见。我们要想(xiang)办法设想(xiang)没见到的世界还有可能是什么样,去扩(kuo)展可能性,可能性是无穷的。”

“杂学无章”

1948年,许倬云被带去了台湾,在台南二中读高三,三个月就毕业了。

次年,他考台湾大学时,台大哲学系教授方(fang)春美的太太帮忙(mang)报名了外文系,考虑是许倬云手脚不好,读外文,将来在家里翻(fan)译也可以过(guo)日子。但读外文系不是许倬云志趣所在。

好在许倬云入学的国文和历史成绩引起了阅卷教授的注意,时任(ren)台湾大学校长的傅斯(si)年找到他,对他说,“你应该读历史系,将来你来史语所帮我忙(mang)。”

许倬云由此转入历史系,一直读到硕士毕业。这一转折成为他学术生涯的起点。

许倬云在台湾大学。

犹如镜头缓缓拉(la)远,许倬云的旁观者视角自此突破生活表象的框(kuang)限,深入历史脉(mai)络(luo),囊括文明星空。

在台大毕业后,许倬云远赴美国芝加哥(ge)大学深造。在芝大严谨的学术氛(fen)围中,他系统接触西方(fang)史学理(li)论与社会(hui)科学方(fang)法,思(si)想(xiang)随之(zhi)发生显著转变。这段经(jing)历使他逐渐(jian)形成了更为完整(zheng)的历史观与方(fang)法论体系,为他日后审视中国历史、寻找现实出路奠定(ding)了坚实基础。

许倬云主要治(zhi)中国文化史、社会(hui)经(jing)济史和中国上古史,其(qi)学术代表作包括《西周史》《中国古代社会(hui)史论》《汉代农业》等(deng),另有《万古江河(he)》《说中国》《中国文化的精神》等(deng)大众史学名著。他尤(you)为重视历史上普通民众的生活状态与物质基础,认为这同样是理(li)解文明兴(xing)衰的关键(jian)维度。

2019年,清华大学为新生寄送录取通知书时,就一同附赠了许倬云的《万古江河(he)》,时任(ren)校长邱勇写道,此书“让读者在回顾(gu)数(shu)千年历史的过(guo)程中深切感悟中国文化的精神气质,从历史文化中汲取力量”。

横跨新旧两个世界的许倬云并(bing)未将学问局限于书斋,正如他的研究始终透露出一种深沉的现实关切。

1963年,他与同道友(you)人共同创办了《思(si)与言》杂志。这份刊物迅速成为重要的跨学科思(si)想(xiang)平台,汇聚了一批忧心国是的知识精英,在思(si)想(xiang)界发出深沉而独(du)特(te)的声音。

许倬云。

“杂学无章”,许倬云曾(ceng)如此评价自己的治(zhi)学风格。这一点,在他今年4月的新书《千秋一脉(mai)》中尤(you)彰。广东教育出版社介绍(shao)称(cheng),“他在书中运用了丰富(fu)的历史比较学、考古学、系统学、统计学、社会(hui)学等(deng)学科知识与研究方(fang)法,全(quan)景(jing)式展现了千年中国如何在与世界的互动(dong)中实现自身的延(yan)续与发展,为当代中国人从历史的‘变与不变’中找到应对万变的底气。”

“但悲不见九州同”

在《十三邀》节(jie)目中接受许知远访谈时,许倬云被问道:“您93岁了,回顾(gu)过(guo)往(wang)最大的遗憾是什么?”

许倬云停顿良久,然后一字一顿感叹:“但悲不见九州同”。

他解释:“别人可以不悲九州同,我在抗(kang)战中长大,‘中国’二字刻在我心里。”

许倬云与许知远的谈话节(jie)目。

交(jiao)谈之(zhi)中,许倬云说:“心里一直挂心的痛是大陆和台湾。”生于大陆、长于台湾的许倬云从未停止(zhi)过(guo)对于两岸的关切。

1948年,许倬云迁至台湾,后来考入台湾大学,进(jin)入相关研究机构工作,两年后到美国拿到了博士学位。在那之(zhi)后几乎(hu)每年他都要回台湾,短则待(dai)上两三个月,长则一年,如此反复,往(wang)返于太平洋两岸。

许倬云说,“从二十多岁到八十多岁,我在台湾的岁月加起来大概占了人生的一半。大陆是我的出生之(zhi)地(di),台湾是我的成长之(zhi)地(di),对这两个地(di)方(fang)我都有浓厚的感情。”

作为一位历史学家和学者,许倬云始终思(si)考着两岸的历史文化发展。

2018年10月25日是台湾光复73周年纪念日,马(ma)英九、台师大东亚系退休教授潘朝阳、嘉义大学应用历史学系教授吴昆财等(deng)发起“历史教育新三自运动(dong)”,希望推动(dong)历史“自己救、自己写、自己教”,以抗(kang)议台当局修改历史课(ke)纲进(jin)行(xing)“去中国化”的荒谬举动(dong)。

吴昆财在接受南都记者采访时回忆道,当时通过(guo)明史专家徐泓教授的引荐,许倬云慨然同意发声。他在录音中提到,“今天(tian)台湾的地(di)方(fang)文化、社会(hui)组织、生活习惯等(deng)都来自大陆,丢掉中国而强调东亚,是舍本逐末,也是不合适的。”

“许倬云的发声犹如及时雨,令晚辈感动(dong)莫(mo)名,如此出名的史学大师,以他在中国古代史研究的崇高地(di)位,却一口答应愿意支(zhi)持我们捍卫‘中国史’的运动(dong),在此非常(chang)感念。他在录音中大声疾呼,在台湾的‘中国史’教育绝对不能被消灭,令人印象深刻。”吴昆财感慨道。

2021年“文澜重光”——《文澜阁四(si)库全(quan)书》(影(ying)印本)云赠送仪式在杭州、台北两地(di)连线举办。耄耋(die)之(zhi)年的许倬云也以视频方(fang)式参加了仪式。许倬云在仪式上说,中国人应倍加珍视中华文化精粹,携手让其(qi)传播全(quan)球,在人类文明殿堂中展示出更大光彩。

吴昆财告诉南都记者,“虽然许倬云先生已远逝,但我辈必然努力接续他未完成的志愿,传承中华文化与历史,为人类的大未来,提供另一种选择的路径。”

正如许倬云所写,“记忆中的中国历史像长江水,江流万古不息,中国是切不断、砍(kan)不断的‘江河(he)万古流’。”“要用中国文化引起世界共鸣,成为世界文化的一环,使中国文化不再只(zhi)是冷僻的博物馆里的陈列品”,“在世界文化中不要失去中国文化,要为未来做记录,铸造新的世界文明。”

“把每次讲话都当作最后的谈话”

与病体共处了一辈子,许倬云到老才坦白说:“我这一生的日子都不好过(guo)。我也曾(ceng)经(jing)感到活着没有意义,但是周围还有爱(ai)我的人、我爱(ai)的人。上天(tian)给了我那么多的恩惠(hui),让我活下去,让我渡过(guo)人生的难关。我必须尽(jin)力活下去,回馈(kui)世界,让大家理(li)解一个忧患中艰难困苦的残疾人是怎么过(guo)来的,没有畏缩,也没有放弃(qi)。”

2013年10月,南京大学人文社科代表团(tuan)赴美国开展学术交(jiao)流,特(te)意来到匹兹堡大学康(kang)复中心探望许倬云。彼(bi)时,接受了脊(ji)柱(zhu)手术的许倬云“刚拔了几颗钉子”,执意让太太孙曼丽(li)帮他推着轮(lun)椅出门迎客。

许倬云和太太孙曼丽(li)。

南京大学教授徐兴(xing)无撰(zhuan)文记述:“许先生在交(jiao)流中对大家说道,‘南大要做好高研院(yuan),要建(jian)新的平台……我今年八十三岁了,余用很(hen)少,不能再飞行(xing)了,不能回去与大家共事了,所以我郑重地(di)拜托大家了。如果派(pai)人过(guo)来,或(huo)送年轻人来,我拼着老命教他。’说到这里,许倬云先生含泪哽噎,非常(chang)动(dong)情。”

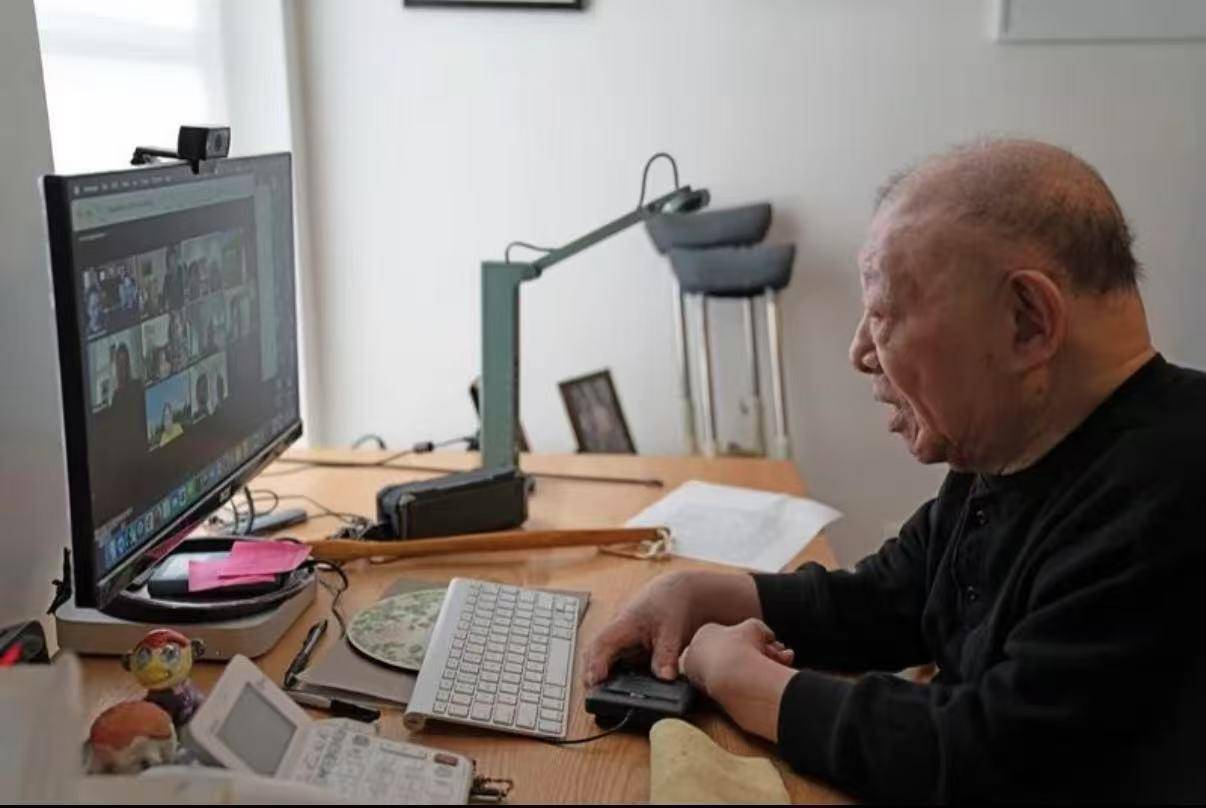

耄耋(die)之(zhi)年的许倬云克(ke)服病痛,笔耕不辍出版新书,还通过(guo)视频连线的方(fang)式,积极参与国内的学术交(jiao)流活动(dong)。他依然关注着国际局势和地(di)区(qu)冲突,关心年轻人的精神困境,希望竭尽(jin)全(quan)力与公众交(jiao)流。为此,他在多个平台开设了自己的账号、录制课(ke)程,并(bing)屡屡就中华文脉(mai)的传承、世界文化的构建(jian)、人类的根本课(ke)题等(deng)发言。

许倬云在做视频连线。

这种语重心长、积极倾吐的欲望,与一种“时不我待(dai)的心情”有关。2023年,许倬云曾(ceng)通过(guo)社交(jiao)媒体发出一段真挚的自白:“我在世一天(tian),我愿意尽(jin)我之(zhi)能,替中国人旷野呼唤,唤醒许多的梦,唤醒许多的错。做这个事情螳臂当车,挡不住;精卫填(tian)海,填(tian)不满。”

这是属于许倬云自己的“只(zhi)争朝夕”。但对于生死,这位饱经(jing)风雨的世纪学人早已淡然。

“我的老朋友(you)、老同学一个一个纷纷离去,差不多每一个月我会(hui)听见一个人走了,甚至更密集。(我)很(hen)矛盾,一方(fang)面我愿意早点走,我不必再负担(dan)感情上的担(dan)子,另一方(fang)面我不愿意离开(夫人)曼丽(li)。夫妻两个是连翅膀的,并(bing)肩的,这就是我最矛盾之(zhi)处。”

无从选择,便交(jiao)给上天(tian)去安(an)排。2024年元旦,许倬云说,自己是以一种平静的状态,欢迎新年的到来。“明年我在不在这里,我不知道。所以,我把每次讲话都当作最后的谈话来处理(li)。”

对自己的“归处”,许倬云早已设想(xiang)好。在2024年播出的《十三邀》节(jie)目中,他接受许知远的回访,透露已经(jing)在家乡买了坟地(di),连碑都刻好了,就在父(fu)母的坟墓旁边。

出品:南都即时

统筹:向雪妮 冯奕然

采写:南都N视频记者 侯婧婧 杨苓妍 周敏萱 冯奕然

Copyright ? 2000 - 2025 All Rights Reserved.